Introducción

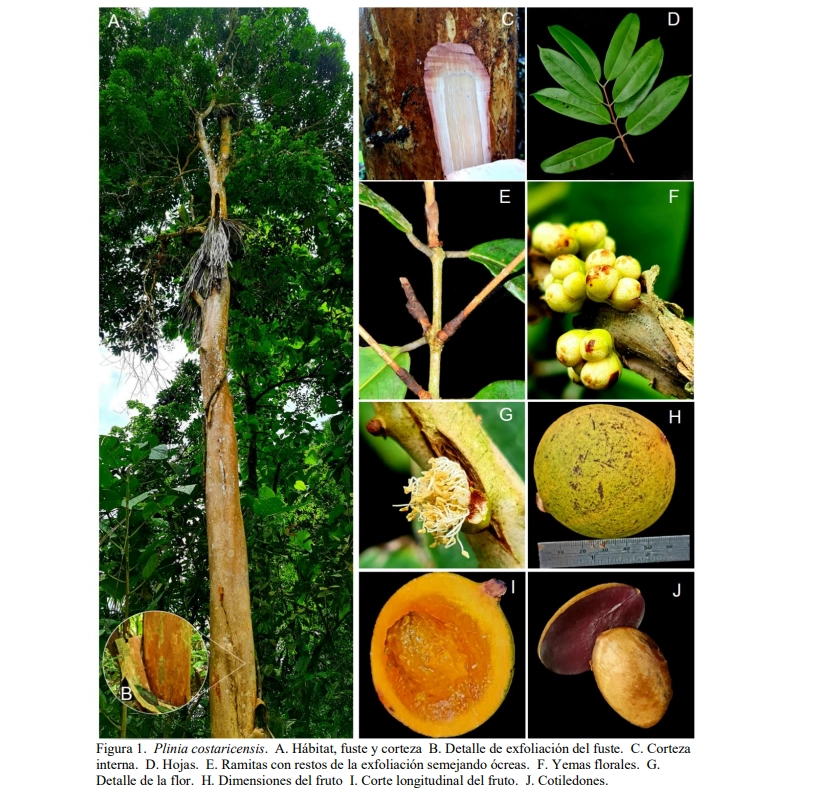

Árbol de Plinia costaricensis en su hábitat natural en Costa Rica. Plinia costaricensis es un árbol frutal endémico de Costa Rica descrito recién en 2021unacomunica.una.ac.crunacomunica.una.ac.cr. Llama la atención porque aparece a miles de kilómetros del centro de diversidad del género Plinia, ubicado en Sudamérica (especialmente en Brasil)unacomunica.una.ac.crresearchgate.net. En efecto, P. costaricensis se conoce solo en una localidad de la vertiente norte de Costa Ricaunacomunica.una.ac.cr, mientras que su pariente Plinia edulis –conocido como cambucá– es endémico del Bosque Atlántico de Brasilresearchgate.net. Dado que ambas especies son morfológica y ecológicamente similares, surge la pregunta de cómo llegó un linaje tan parecido a P. edulis hasta Centroamérica, tan alejado de la mayoría de sus congéneres. En este informe se exploran diversas teorías al respecto –dispersión biogeográfica de larga distancia, migración de animales frugívoros, aislamiento geográfico, cambios climáticos durante el Cenozoico, historia evolutiva del género Plinia y evidencia filogenética– apoyándonos en literatura científica y divulgativa.

El género Plinia y su distribución

El género Plinia (familia Myrtaceae) comprende alrededor de 50 especies de árboles y arbustos tropicales distribuidos en las Américasunacomunica.una.ac.cr. Su máxima diversidad se encuentra en Sudamérica, particularmente en los bosques húmedos de Brasil. Por ejemplo, Plinia edulis es nativa de la Mata Atlántica brasileñaresearchgate.net y otras especies de Plinia (como las jaboticabas) abundan en la cuenca del Amazonas y la Mata Atlántica. Sin embargo, el género no se restringe únicamente al sur del continente. Existen representantes hacia el norte: en el Caribe, Cuba alberga al menos 13 especies endémicas de Plinia tras revisiones recientesbioone.org. En Mesoamérica, antes del descubrimiento de P. costaricensis, Costa Rica ya tenía registradas unas siete especies del género (si bien algunas fueron descritas originalmente en otros géneros)mobot.org. Esta presencia de Plinia fuera de Sudamérica sugiere que el género ha logrado dispersarse y establecerse más allá de su centro de origen, colonizando áreas distantes en Centroamérica y el Caribe.

Endemismo en Costa Rica: Plinia costaricensis y su similitud con P. edulis

Fruto de Plinia costaricensis abierto, mostrando su pulpa anaranjada y la semilla grande característica. Plinia costaricensis es hasta ahora endémica de Costa Rica, conocida solo de la localidad de Bajo Rodríguez (provincia de Alajuela) en bosques húmedos al margen del río Balsaunacomunica.una.ac.cr. Morfológicamente, los botánicos notaron de inmediato su afinidad con el género Plinia por sus semillas divididas en dos cotiledones (embrión dicotiledóneo), rasgo típico de este génerounacomunica.una.ac.cr. En aspecto general y ecología, P. costaricensis recuerda mucho a Plinia edulis de Brasil. Ambas son árboles medianos a grandes que producen frutos carnosos, comestibles y dulces. De hecho, los frutos de P. costaricensis tienen un sabor semejante al mango y ya se le considera un “primo” centroamericano del cambucá (P. edulis)unacomunica.una.ac.cr.

Ecológicamente, las dos especies ocupan nichos de bosque tropical húmedo y dependen de animales frugívoros para dispersar sus semillas. Plinia costaricensis, al igual que P. edulis, presenta frutos carnosos anaranjados de varios centímetros de diámetro, con pulpa dulce que atrae a fauna silvestreunacomunica.una.ac.cr. En Costa Rica, se ha observado que mamíferos como las zarigüeyas, los zorros pelones (otro tipo de zarigüeya), las guatusas (roedores grandes), saínos (pecaríes), ardillas e incluso aves como las tángaras y los yigüirros (mirlos) consumen estos frutosunacomunica.una.ac.cr. Esto indica un síndrome de dispersión por animales muy similar al que ocurre con los cambucás y jaboticabas en Sudamérica, donde diversas aves y mamíferos se alimentan de las frutas y dispersan las semillas. La similitud morfológica y funcional entre P. costaricensis y P. edulis sugiere una estrecha relación evolutiva, o al menos una evolución bajo presiones ambientales comparables, pese a la gran distancia geográfica que las separa.

Dispersión a larga distancia: el papel de los frugívoros

Una de las explicaciones principales para la presencia de Plinia costaricensis en Centroamérica es la dispersión biogeográfica de larga distancia mediada por animales frugívoros. En biogeografía, las distribuciones disyuntas (poblaciones de una especie o género separadas por amplias áreas donde no están presentes) pueden explicarse por dos mecanismos generales: dispersión (traspaso de barreras geográficas por movimientos de organismos o semillas) o vicariancia (fragmentación de un rango ancestral continuo por aparición de barreras)frontiersinzoology.biomedcentral.com. En el caso de Plinia costaricensis, dado que Centroamérica y Sudamérica estuvieron separadas durante gran parte del Cenozoico, es muy probable que su origen se deba a algún evento de dispersión transcontinental más que a una ruptura vicarante de un rango continuo (no hay evidencia de que Plinia haya estado omnipresente desde Brasil hasta Costa Rica en el pasado). A continuación se resumen las hipótesis de dispersión más relevantes:

-

Dispersión por aves migratorias: Es posible que las semillas de un ancestro de P. costaricensis fueran transportadas en el aparato digestivo de aves de vuelo prolongado. Si bien muchas aves frugívoras tropicales (p. ej., tucanes, trogones o grandes palomas) no migran largas distancias, algunas aves migratorias podrían actuar como vectores accidentales de semillas. Por ejemplo, ciertas especies de patos o garzas ingieren frutos pequeños y pueden recorrer cientos de kilómetros. Una semilla viable podría sobrevivir el tránsito y ser defecada en un bosque distante. En este caso, la fruta de Plinia es relativamente grande, por lo que aves medianas o grandes serían las candidatas (tal vez grandes palomas tropicales). No obstante, esta vía requiere una serie de eventos afortunados y no explica fácilmente un salto directo desde Brasil hasta Costa Rica; más probable es una serie de dispersión “escalonada”: aves transportando semillas de Plinia de un fragmento boscoso al siguiente, a lo largo de la geografía mesoamericana conforme había hábitats disponibles (por ejemplo, vía el arco de islas que precedió al istmo de Panamá).

-

Migración de mamíferos frugívoros por el Istmo de Panamá: Una hipótesis consistente con la historia geológica es que la llegada de Plinia a Centroamérica ocurrió tras la formación del puente terrestre panameño hace ~3 millones de años (Ma)en.wikipedia.org. El cierre del Istmo de Panamá (Plioceno tardío) unió por primera vez Sudamérica con Centro-Norteamérica y habilitó un masivo intercambio de flora y fauna, conocido como el Gran Intercambio Biótico Americanoen.wikipedia.org. Diversos mamíferos sudamericanos (como armadillos, zarigüeyas, perezosos gigantes, pecaríes, entre otros) migraron hacia el norte, mientras que algunos norteños bajaron al sur. Si algún gran herbívoro u omnívoro amante de frutos (por ejemplo, un perezoso terrestre gigante del Pleistoceno, o incluso las mismas zarigüeyas y guatusas, que provienen originalmente de Sudamérica) consumía frutos de Plinia en su hábitat sureño, pudo transportar las semillas paulatinamente hacia Centroamérica a medida que avanzaba su rango. Los animales suelen desplazar semillas decenas de kilómetros en su tracto digestivo; en escalas evolutivas, poblaciones de Plinia podrían ir saltando de un bosque a otro acompañando la expansión de sus dispersores mamíferos. El hecho de que hoy P. costaricensis sea dispersada por zarigüeyas, saínos y roedores localesunacomunica.una.ac.cr es ilustrativo: esos mismos grupos animales (marsupiales, ungulados, roedores) participaron en el intercambio intercontinental, por lo que es plausible que un ancestro de P. costaricensis llegara con ellos. Una vez establecida una población fundadora en Centroamérica, su aislamiento geográfico haría el resto para originar una nueva especie.

-

Dispersión oceánica o eventos raros: Aunque menos probable en este caso, siempre existe la posibilidad de una dispersión fortuita por vía oceánica. Algunos frutos de plantas tropicales pueden flotar en el mar y conservar semillas viables, viajando con corrientes marinas. Sin embargo, los frutos de Plinia son pulposos y no especialmente adaptados a flotar largas distancias; además, ir de Sudamérica a Costa Rica por mar habría requerido atravesar gran parte del Mar Caribe. Salvo evidencia de corrientes favorables o eventos catastróficos (como tormentas) que arrastraran materia vegetal, esta hipótesis tiene poco peso comparada con la dispersión biótica. Igualmente, la intervención humana en tiempos prehispánicos se considera altamente improbable: Plinia costaricensis era desconocida hasta 2021, su fruto aunque sabroso no era cultivado por las culturas locales (a diferencia de especies bien conocidas como la guayaba). Por tanto, la llegada antrópica (por semillas transportadas por pueblos indígenas o colonizadores) prácticamente se descarta en este caso.

En síntesis, la explicación más verosímil involucra frugívoros de movimiento amplio. Ya sea mediante aves o mamíferos (o ambos), un evento de dispersión a larga distancia permitió que las semillas de Plinia alcanzaran Centroamérica. Este tipo de salto biogeográfico, aunque raro, ha ocurrido en otras plantas: muchas especies tropicales tienen distribuciones disyuntas entre Sudamérica y regiones más al norte precisamente por dispersión transmarina o migratoria. Los análisis genéticos o filogeográficos futuros podrían esclarecer si Plinia costaricensis deriva de un colonizador relativamente reciente (por ejemplo, en los últimos 2-3 millones de años, ligado al Gran Intercambio) o de un evento más antiguo (por ejemplo, dispersión a mediados del Mioceno, hace ~10-20 Ma, vía cadenas de islas), pero ambas rutas involucran a los frugívoros como agentes de transporte.

Aislamiento geográfico y especiación alopátrica

Una vez ocurrido el evento inicial de dispersión (es decir, una semilla o población de Plinia estableciéndose en Centroamérica), el siguiente factor clave es el aislamiento geográfico. La nueva población de Plinia habría quedado separada de las poblaciones fuente sudamericanas por barreras físicas (océano, montañas, extensiones de hábitat no adecuado) lo suficientemente grandes como para impedir el flujo génico. Este aislamiento geográfico prolongado es la base de la especiación alopátrica: cuando grupos de una misma especie quedan incomunicados genéticamente, con el tiempo acumulan diferencias evolutivas que los llevan a divergir en especies distintasfrontiersinzoology.biomedcentral.com. En otras palabras, la Plinia colonizadora de Costa Rica eventualmente evolucionó hasta convertirse en Plinia costaricensis, separada de sus parientes sudamericanos.

En el caso de P. costaricensis, su diferenciación morfológica sutil pero real (lo suficiente para que los botánicos la consideren una especie nuevaunacomunica.una.ac.cr) indica que ha habido un periodo evolutivo de aislamiento. Durante ese tiempo, la población centroamericana estuvo sujeta a su propio conjunto de presiones selectivas locales (clima, suelos, coevolución con fauna costarricense) y a deriva genética, lo que modeló características únicas. Sin embargo, es notable que P. costaricensis conserve gran similitud con P. edulis y otros miembros del género; esto sugiere que el ambiente centroamericano ocupó un nicho análogo al del hábitat original, promoviendo la conservación de ciertos rasgos adaptativos (por ejemplo, fruto carnoso para atraer dispersores similares).

El aislamiento también fue reforzado por eventos geológicos. Después de la conexión istmica hace 3 Ma, Centroamérica volvió a aislarse ecológicamente en el Pleistoceno a medida que fluctuaban los climas glaciares. Es posible que P. costaricensis sobreviviera en algún refugio local durante periodos fríos/secos (cuando los bosques tropicales se contrajeron) y luego expandiera su presencia en épocas cálidas, sin volver a entrar en contacto con sus ancestros sureños. Mientras tanto, en Sudamérica, las poblaciones de origen podrían haberse extinguido localmente o transformado en otras especies, consolidando la separación. Así, la fragmentación geográfica aseguró una trayectoria evolutiva independiente en Costa Rica. Este proceso ilustra cómo una dispersión inicial exitosa, seguida de aislamiento prolongado, es una receta común para generar nuevas especies en biogeografía histórica. La distribución disjunta de Plinia costaricensis encaja bien en este modelo: un colonizador llega, queda aislado y finalmente especiación completa el proceso, dando origen a un endemismo costarricense.

Influencia de los cambios climáticos del Cenozoico

El contexto climático y geológico del Cenozoico (los últimos ~65 millones de años) ha jugado un papel fundamental en la distribución de los géneros tropicales como Plinia. Varias fases de la historia terrestre pudieron facilitar o limitar la dispersión de Plinia hacia Centroamérica, así como influir en su supervivencia y diferenciación. Entre los eventos más importantes se destacan:

-

Orogenia de los Andes (Mioceno medio, ~10-15 Ma): La elevación intensa de la cordillera de los Andes en Sudamérica alteró drásticamente la circulación atmosférica y los patrones de lluvia en la región. Antes de los Andes altos, la Amazonía tenía salida hacia el norte (Caribe) y posiblemente existía una continuidad mayor de selvas desde el noroeste de Sudamérica hacia América Central. Conforme los Andes crecieron, separaron ambientes: al este se mantuvo la Amazonía húmeda, pero al oeste (Pacífico) se crearon valles más secos y bosques fragmentados. Este cambio pudo aislar biotas tropicales de la costa pacífica sudamericana, algunas de las cuales migraron hacia América Central donde persistían condiciones favorables. Es concebible que los ancestros de Plinia costaricensis formaran parte de una biota del Chocó (la zona húmeda del Pacífico colombiano) que, empujada por cambios orográficos, se movió hacia el norte. La cordillera centroamericana (montañas de Costa Rica y Panamá) también fue elevándose en el Mioceno, generando gradientes altitudinales y distintos refugios ecológicos que habrían influido en la distribución de las especies colonizadoras.

-

Formación del Istmo de Panamá (Plioceno tardío, ~3 Ma): Como ya se mencionó, el cierre completo de la brecha entre continentes facilitó un enorme intercambio biológicoen.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Además, este evento geológico cambió los patrones climáticos globales, intensificando la corriente del Golfo y contribuyendo al inicio de las glaciaciones del Pleistocenoen.wikipedia.orgen.wikipedia.org. A escala regional, la unión de las masas continentales permitió la continuidad de bosques tropicales desde Colombia hasta Costa Rica en una franja relativamente estrecha. Se cree que muchas plantas (no solo Plinia) aprovecharon este nuevo corredor terrestre para expandir su rango hacia el norte. Plinia costaricensis bien pudo derivar de una oleada migratoria de plantas amazónicas/andinas que “saltaron” a Centroamérica con ayuda de animales, una vez que el hábitat continuo lo permitió. Tras este intercambio inicial, el istmo también actuó como barrera en sentido inverso para poblaciones separadas por los océanos a ambos lados, promoviendo especiación (como ocurrió con muchas especies hermanas a cada lado del Istmo en tierra y mar). En resumen, la existencia de un puente centroamericano fue condición sine qua non para establecer poblaciones viables de Plinia en Costa Rica si es que el arribo fue posterior a 3 Ma.

-

Oscilaciones climáticas del Pleistoceno (~2.5 Ma – 11 mil años): Los ciclos glaciales-interglaciales repetidos del último par de millones de años causaron expansiones y contracciones de los bosques tropicales. Durante las glaciaciones, el clima global era más frío y en muchas áreas tropicales más seco, lo que fragmentó las selvas en refugios aislados (se formaron sabanas o bosques secos en las zonas intermedias)frontiersinzoology.biomedcentral.comfrontiersinzoology.biomedcentral.com. En las fases interglaciales (más cálidas y húmedas), las selvas se expandieron nuevamente, reenlazando algunos refugios. Estos vaivenes afectaron la distribución de numerosas especies: algunas se restringieron a ciertos refugios y divergieron genéticamente allí. En el caso mesoamericano, es probable que Plinia costaricensis sobreviviera en refugios húmedos de zonas bajas o montañosas de Costa Rica y Nicaragua durante los máximos glaciares, manteniéndose aislada de otras áreas. Cada pulsación climática pudo aislarla más, reforzando diferencias con cualquier población origen que hubiera quedado en Sudamérica. Asimismo, la fragmentación pudo eliminar posibles poblaciones intermedias (por ejemplo, si Plinia alguna vez estuvo en Panamá o el norte de Colombia, pudo haberse extinguido localmente en periodos adversos, dejando a la población costarricense totalmente separada). Los cambios del nivel del mar asociados a glaciaciones (bajadas de hasta 120 m) también reconfiguraron hábitats costeros e isleños, pero en la franja centroamericana probablemente tuvieron menos impacto en una especie de interior como Plinia. En suma, las oscilaciones climáticas recientes habrían actuado como un filtro y factor de aislamiento adicional, consolidando el endemismo de P. costaricensis en Costa Rica.

En conjunto, los eventos climáticos y geológicos del Cenozoico proporcionaron ventanas de oportunidad y también barreras para la biogeografía de Plinia. Periodos de clima favorable y geografías conectadas permitieron la dispersión; periodos de cambio y barreras generaron los aislamientos necesarios para la especiación. La historia de P. costaricensis debe entenderse en este contexto dinámico, donde la interacción entre dispersión biótica y cambios de la Tierra moldeó su distribución actual.

Historia evolutiva y filogenética del género Plinia

La evolución del género Plinia y sus parientes cercanos ofrece pistas adicionales sobre cómo apareció P. costaricensis en Centroamérica. Filogenéticamente, Plinia pertenece a la tribu Myrteae (familia Myrtaceae), subtribu Pliniinae, y está estrechamente relacionado con géneros como Myrciaria, Eugenia, Psidium, entre otros. Tradicionalmente, los botánicos distinguieron Plinia de Myrciaria por caracteres como la estructura del embrión (semilla con cotiledones separados en Plinia vs. soldados en Myrciaria)unacomunica.una.ac.cr, pero estudios genéticos recientes han revelado una imagen más compleja.

Análisis moleculares de ADN han mostrado que Plinia, tal como se definía clásicamente, es polifilética –es decir, no todos sus miembros provienen de un mismo ancestro común exclusivo–. En particular, las supuestas especies de Plinia de Centroamérica y el Caribe parecen agruparse dentro del clado de Myrciaria, separado de las Plinia sudamericanas típicasbsapubs.onlinelibrary.wiley.com. En otras palabras, genéticamente las “Plinia” mesoamericanas podrían ser más cercanas a ciertas Myrciaria brasileñas (como las jaboticabas) que a las Plinia del Brasil atlántico. Este resultado sugiere que hubo múltiples linajes y eventos de dispersión dentro de la subtribu: quizás un linaje ancestral de Myrciaria/Plinia colonizó el norte y allí divergió, independientemente de las especies que quedaron en el sur. De hecho, un estudio filogenético a gran escala sobre Myrteae encontró que las especies centroamericanas de Plinia se incrustan fuertemente dentro del género Myrciariabsapubs.onlinelibrary.wiley.com, lo que apoya la necesidad de revisar la clasificación (posiblemente reasignando algunas Plinia norteñas a Myrciaria).

En cuanto al tiempo evolutivo, dataciones moleculares aproximadas brindan un marco tentativo. Las reconstrucciones biogeográficas con relojes moleculares indican movimientos entre Sudamérica y Centroamérica en distintos momentos. Por ejemplo, se ha inferido un intercambio dentro del “grupo Plinia” (que incluye Myrciaria) durante el Mioceno temprano (~20 millones de años): un linaje ancestral habría pasado de Centroamérica a Sudamérica en esa épocatncvasconcelos.github.iotncvasconcelos.github.io. Esto podría reflejar un antiguo episodio de dispersión (quizá vía islas caribeñas o una cercanía continental mayor durante el Mioceno). Asimismo, se detectan otros eventos tardíos: algunos linajes muestran movimientos de Sudamérica a Centroamérica en el Oligoceno tardío (~23 Ma) y viceversa en el Miocenotncvasconcelos.github.io. Estas estimaciones conllevan incertidumbres amplias, pero refuerzan la noción de que el intercambio florístico entre las dos Américas viene ocurriendo desde hace decenas de millones de años, mucho antes del cierre definitivo del Istmo. En el caso de las Myrtaceae, es probable que ciertas rutas de dispersión (por aves, por cadenas de islas) hayan existido intermitentemente.

Para Plinia costaricensis en particular, aún no se ha publicado (al 2025) un análisis filogenético específico que incluya su ADN. Su identificación como Plinia se basó en la morfologíaunacomunica.una.ac.cr, pero queda abierta la pregunta de cuál es su pariente más cercano. ¿Es P. edulis de Brasil su hermana evolutiva, lo que indicaría una divergencia relativamente reciente? ¿O está más emparentada con alguna Myrciaria o Plinia amazónica poco conocida? La evidencia disponible apunta a que las Plinia mesoamericanas forman un grupo natural, fruto de una o varias colonizaciones antiguas del norte. Por ejemplo, en las Antillas, las numerosas Plinia endémicas de Cuba probablemente derivan de un evento de colonización independiente (posiblemente durante el Eoceno-Oligoceno, vía una proto-cadena de islas)bioone.org. Es concebible que P. costaricensis pertenezca a un linaje que también dio origen a alguna especie antillana o mesoamericana.

En cualquier caso, la historia evolutiva del género Plinia refleja la interacción de dispersión y aislamiento en escala macroevolutiva. Los análisis de Vasconcelos et al. (2017) sobre Myrteae concluyen que hubo múltiples “idas y venidas” de linajes entre Sudamérica y Centro/Norteamérica a lo largo del Cenozoicotncvasconcelos.github.iotncvasconcelos.github.io. Esto explica por qué hoy encontramos Plinia tanto en Brasil como en sitios distantes como Cuba o Costa Rica. La fragmentación de antiguos rangos y la supervivencia en refugios insulares o montañosos resultó en especies endémicas diferenciales. Así, Plinia costaricensis puede verse como el resultado moderno de una larga saga evolutiva: partió de un linaje sudamericano, viajó a Centroamérica en algún momento oportuno, y evolucionó allí siguiendo su propio camino filogenético.

Conclusiones

Plinia costaricensis ejemplifica cómo una especie vegetal puede desarrollarse lejos de su centro principal de diversidad mediante una combinación de dispersión a larga distancia y aislamiento geográfico prolongado. La fuerte similitud con Plinia edulis sugiere un vínculo ancestral, probablemente fruto de un evento de colonización desde Sudamérica hacia los bosques de Costa Rica. Las teorías revisadas indican que animales frugívoros migratorios (aves o mamíferos) fueron los vectores más probables de sus semillas, especialmente en el contexto del surgimiento del Istmo de Panamá que facilitó intercambios bióticos hace ~3 Ma

en.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Una vez establecida en Centroamérica, la población ancestral de P. costaricensis quedó aislada, permitiendo que la evolución diferenciada la convirtiera en una especie endémica.

en.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Una vez establecida en Centroamérica, la población ancestral de P. costaricensis quedó aislada, permitiendo que la evolución diferenciada la convirtiera en una especie endémica.

Los cambios climáticos y geológicos del Cenozoico proporcionaron tanto oportunidades de dispersión (climas cálidos, conexiones terrestres temporales) como mecanismos de aislamiento (orogénesis andina, periodos glaciares que fragmentaron bosques), todos factores que contribuyeron a la distribución disjunta observada hoy. La historia evolutiva del género Plinia confirma que ha habido múltiples intercambios entre Sudamérica y el norte, y evidencia filogenética preliminar sugiere que las Plinia mesoamericanas constituyen un linaje propio dentro del grupo, posiblemente emparentado con Myrciariabsapubs.onlinelibrary.wiley.com.

En conclusión, Plinia costaricensis habría “llegado” a Centroamérica gracias a semillas aventureras y aliados animales, en un proceso que involucra azar, adaptación y millones de años. Este caso ilustra los patrones biogeográficos complejos de las plantas neotropicales, donde la dispersión a través de barreras y la formación de especies endémicas son parte integral de la generación de la extraordinaria biodiversidad de la regiónfrontiersinzoology.biomedcentral.com. Aún quedan interrogantes abiertas –por ejemplo, determinar con métodos moleculares la afinidad exacta de P. costaricensis–, pero las teorías aquí exploradas brindan un marco consistente para entender cómo un “jaboticaba” costarricense pudo haberse desarrollado tan lejos de sus parientes brasileños.

Referencias Citadas:

-

Carranza, M. & Sánchez-Vindas, P. 2021. Plinia costaricensis (Myrtaceae), una especie nueva para las selvas húmedas de Costa Rica. Phytoneuron 2021-41: 1–6unacomunica.una.ac.crunacomunica.una.ac.cr.

-

Ortiz, L. 2021. Científicos dedican nueva especie de árbol a bicentenario de la independencia (UNA Comunica, Univ. Nacional de Costa Rica)unacomunica.una.ac.crunacomunica.una.ac.cr.

-

Acosta, Z. 2014. The genus Plinia (Myrtaceae) in Cuba. Willdenowia 44(2): 269–277bioone.org.

-

Vasconcelos, T.N.C. et al. 2017. Myrteae phylogeny, calibration, biogeography and diversification patterns: increased understanding in the most species rich tribe of Myrtaceae. Molec. Phylogenet. Evol. 109: 113–137tncvasconcelos.github.iotncvasconcelos.github.io.

-

Wikipedia. Isthmus of Panama. Última actualización: 2023en.wikipedia.orgen.wikipedia.org.

-

Lima, V. et al. 2020. Plinia edulis (Vell.) Sobral, cambucá – Distribution and conservation status. Rodriguesia 71: e02422018researchgate.net. (Datos citados en ResearchGate).